| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

日常つかわれない言葉や、人形業界だけで通用している言葉などをご説明します。一般的にわたしたちが使っている語意なので、地域やお店によって多少違う使い方をしている場合もあります。

ここに解説しているもの以外でも、お知りになりたい言葉があればお申し付け下さい。 |

|

| |

|

| |

| あ行 |

| |

|

|

【阿古陀型兜】

(あこだがたかぶと)

兜の鉢の形が縦にやや長い楕円形になった兜。阿古陀とは瓜やかぼちゃのことです。

平安、鎌倉時代は兜を上から見るとほとんどが円形の星兜ですが、南北朝以降になるとこの阿古陀型の筋伏兜が現れます。星兜とは次項の合わせ鉢の合わせ目を鋲でとめたもの、筋伏兜とは合わせ目を覆輪で筋のようにおおったものです。

|

|

| |

|

|

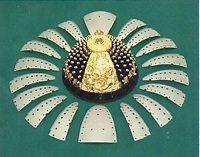

【合わせ鉢】(あわせばち)

兜の鉢、ヘルメットにあたる部分が一体成形でなく、数片から三十数片の丸味を持たせた金属片を重ね合わせて半球形にしたもの。高級品は一片ずつ金槌で曲面を打ち出してこしらえます。本来は鉄製ですが、合金も用いられます。実際の兜には合わせ鉢ものが多いのですが、一体形のものもあり「合わせ鉢が本物」というわけでもありません。重ね鉢、矧ぎ合わせ鉢とも。

|

|

| |

|

|

【受張り】(うけばり)

兜の内側にクッションとして貼られた布。兜の天辺には天辺孔(てっぺあな)という穴が空いています。これは、熱が中にこもらないためと、萎烏帽子(なええぼし)という柔らかい烏帽子をかぶった上に鉢巻きを巻いて兜をかぶり、烏帽子の先端をこのてっぺんの穴から出すためのものなのです。平安時代から南北朝時代まではこうしたかぶり方をしていたため、受張りはつけられていないものが多かったようです。南北朝時代には受張りに藺草を敷くなど、直接兜をかぶれるよう工夫したものが現れます。

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

| た行 |

| |

|

|

【留め柄】(とめがら)

その問屋や販売店だけのために用いられた、ある色・柄の裂地のこと。決まった色・柄の反物を裂地屋さんと契約し、他店に同じ反物を出さないように

留めてもらいます。人形師と契約する場合もありますが、この場合は他の人形師からは同じ裂地の作品が出ることがあります。

|

|

| |

|

|

【手作り】(てづくり)

機械によるオートメーション的な製法でなく、職人らの手によって一つずつ作られたもののこと。またはその製法。

雛人形、鎧兜、日本人形はじめお道具類においても、ほとんどすべて手作りです。樹脂の頭や鎧兜の一部金属部品、樹脂の雛道具など手作りと言えないものもごく一部にありますが、それらをまとめる段階はすべて手作業で行われます。メーカーで流れ作業的に作られる場合もありますがそれぞれのパーツはすべて手作業で、ある程度の熟練が要されます。

|

|

| |

|

|

| |

|

| |

| は行 |

| |

|

|

【番】(ばん)

親王の大きさは番で示されます。関東と関西で表示の大きさが異なります。背の高さなど職人によって微妙に違いますので、飾り台に飾ったときの

大きさを目安に比較します。

|

|

|

飾り台の幅 |

関 東 |

関 西 |

25号 (75cm) |

三五、小三五 |

九番、十番 |

30号 (90cm) |

十番、小十番、三五 |

八番、九番 |

35号(105cm) |

九番、十番 |

七番、八番 |

40号(120cm) |

八番、九番 |

六番、七番 |

45号(135cm) |

七番、八番 |

五番、六番、七番 |

|

※目安としての比較です。表以外に更に小さなもの、大きなものがあります。 |

| |

|

|

【檜扇】(ひおうぎ)

女雛の持つ扇。もとは、宮廷の役人が笏(しゃく)の代わりに持ったもののようです。これは、笏の裏に備忘用に書き付けた言葉が多くて一枚に書ききれないときに扇状に枚数をふやしたことからできたもので、この扇状の笏が女性の持ち物となって飾りも付いて豪華な檜扇に発展しました。39枚の板を色糸で綴じ両端に飾りをつけて長くたらし、両面に美しい絵が描かれます。お雛様では開いて持つことが多いのですが、実際の儀礼で開かれることはありません。衵扇(あこめおうぎ)とも。

|

|

| |

|

|

【白檀塗り】(びゃくだんぬり)

銀箔の上に透き漆を塗ることで金色に見えるように工夫された技法ですが、金箔の上に透き漆を塗ることもこう呼ばれるようになりました。

やや赤みがかった呂の漆で、木地に塗装したものは溜め塗りと呼ばれます。 鎧・兜のしころ(革ヘンに毎の字です)の裏側や、大袖、草摺(くさずり)などの小札の裏側に塗られています。漆の技法ですが、カシューなどでも表現できます。

|

|

|

|

|

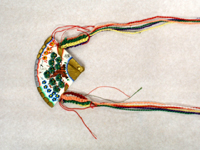

【平緒】(ひらお)

太刀を帯びるための帯。唐組(からくみ)という織物で作られますが、裂地に刺繍を施したものも見られます。常に太刀と同時に用いられます。

位や年齢、行事によりさまざまな色・柄が用いられます。

|

|

| |

|

|

【本頭】(ほんがしら)

木彫りの頭。人形業界では、桐塑(とうそ)でできた、「練頭(ねりがしら)」のことも本頭と呼びます。桐塑頭は江戸時代に頭を量産するために考案されたものですが、仕上げの胡粉(ごふん)のしごとに技術を要し技量によってできあがりにかなり差が出るため、より簡略化された「石膏頭(せっこうがしら)」が、現在は主流になっています。練り頭と石膏頭は外観からはほとんど識別できません。

桐塑とは桐のおが粉(のこぎり粉)に接着剤を混ぜて粘土状にしたもので、これを頭の原形にはめて型抜き・乾燥し、表面に幾重も胡粉を施して仕上げたものです。この桐塑頭は表面が粗いので、胡粉を何重にも厚塗りし目や鼻を切り出すなど手間と技術を必要とします。

これに比べて石膏を用いて型抜きした石膏頭は、色も白く表面がなめらかで細部まで型が採れるので、仕上げの胡粉の手間が少なくてすむ利点があります。

|

|

| |

|

|

【本着せ】(ほんきせ)

「本仕立て」「本着付け」などと同じ意味と思われます。「人が着るように束帯や十二単を着付けてある」と説明されることが多いようですが、表着や単など何枚かの衣を実際のように仕立てたものを着せてあることが多い。女雛の小袖、長袴から単、五つ衣、打衣、表着、唐衣まですべてを実際のように仕立てて着せようとすると襟部分などは30枚以上の裂地の重ねになり、着せられるものではありません。

かつては、上半身と下半身を別々に仕立てて着せることが普通だったので、装束の何枚かを実際のように仕立てたものをこのように呼ぶようになりましたが、別々に仕立てた方が美しい姿を表現しやすいため、あえて本仕立てを用いない人形師もいます。

|

|

| |

|

|

【本金蒔絵】(ほんきんまきえ)

本金粉を用いて描いた蒔絵。漆で描いた文様が生乾きのうちに金粉を蒔いて描くことで蒔絵と呼ばれる。

|

|

| |

|

|

| |

|

| |

| ま行 |

| |

|

|

【裳】(も)

十二単の最後に腰のうしろにつける装束。この裳についている帯一本で最終的に十二単は着付けられています。

もとは巻きスカートのように腰に巻かれていたものの名残ではないかと言われており、正式な装束では地摺りという白地に有職文様を摺りだしたものが多い。人形では刺繍や金彩など華やかなものもよく用いられます。

|

|

| |

|

|

【木製】(もくせい)

自然木を用いてつくられたもののこと。雛道具ではお椀や御所車の車輪など一部に樹脂が用いられることが多い。

また、合板や木粉を圧縮したボードなども木製と呼んでいる場合があります。

|

|

| |

|

|

【木手】(もくて)

木彫りの手。雛人形によく使われますが職人の技量によってかなり差があります。ほかに指の部分が針金で、糸を巻いた上に胡粉で仕上げた手や、桐塑の練り手、折れにくい樹脂の手などがあります。

|

|

| |

|

|

【木胴】(もくどう)

雛人形などの芯になる胴が木製のこと。通常はわらを堅く締めたわら胴が使われていることが多い。京雛をはじめ雛人形は胴の部分の着付けをした後に頭を差し込むためにわらの胴が用いられますが、円筒状なので削ったり綿や布で形を補正するなど手間がかかります。木胴の場合は、頭の首の部分の串を短く切って胴に直接固定するか、木胴に穴をあけ頭の串をさしこめるようにします。木胴は虫が食わないということがありますが、虫は衣裳を食うので防虫剤は必要です。

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

| や行 |

| |

|

|

【有職】

(ゆうしょく、ゆうそく、ゆうしき)

有職故実(ゆうそくこじつ)の有職のことで、公家の儀礼典礼の知識のこと。職は識の意で、儀礼の知識のことです。つまり、有職雛とは宮中儀礼にのっとった姿の雛人形という意味でしょう。江戸時代後期には有職雛と呼ばれる雛人形が考案されました。それまでは雛人形は華やかな装束のものだったのですが、男雛が黒い袍の姿のお雛様が作られこう呼ばれました。宮中に出入りする人は今なら国家公務員なのですが、その人々の多くはこの黒い袍の姿だったのでこの人形が生まれたと考えられています。一般の人々が直接見ることができたのは、この装束の人々だったからです。

黄櫨染の姿の雛人形も有職雛といえるでしょうが、黄櫨染は帝しか着用できない装束なので江戸時代には作られませんでした。京都製のものに有職の語が使われることもあります。

|

|

| |

|

|

| |

|

| |

| わ行 |

| |

|

|

【和紙】(わし)

日本固有の製法によって日本国内で作られた紙で、一般にはコウゾ、ミツマタなどの天然素材を漉いた紙のことをさします。

|

|

| |

|

|

【和紙小札】(わしこざね)

札(さね)とは、鉄や革でできた小さな板に穴をあけたものを並べ、糸を通した兜や鎧の一部分で、比較的小ぶりな札のことを小札といいます。

和紙小札とは、和紙を漆などでかためて作った小札をいいます。実際の甲冑は鉄か革でできている小札がほとんどですが、紙を用いることで細かな表現ができるようになりました。

|

|

| |

|

|